Baggerloch, welches nicht unter Naturschutz steht.

Flug laut Droniq erlaubt.

In ein paar Metern Höhe mit Blick auf den Rhein.

Grade zum Sonnenuntergang zu empfehlen.

Baggerloch, welches nicht unter Naturschutz steht.

Flug laut Droniq erlaubt.

In ein paar Metern Höhe mit Blick auf den Rhein.

Grade zum Sonnenuntergang zu empfehlen.

Der Tagebau Inden der RWE Power AG liegt im Rheinischen Braunkohlerevier nahe Inden, zwischen Eschweiler und Jülich. Die Jahresförderung beträgt 22 Millionen Tonnen Braunkohle und dient ausschließlich der Versorgung des Kraftwerks Weisweiler.

Die Braunkohle entstand aus weitflächigen Wäldern und Mooren, die sich in der Niederrheinischen Bucht vor 30 bis vor 5 Mio. Jahren entwickelten.

Man darf mit entsprechendem Abstand zum Tagebau fliegen. Ein Überflug ist nicht erlaubt.

Genau auf der Stadtgrenze zwischen Bottrop und Oberhausen steht am Rande des Köllnischen Waldes mit 184,7 Metern ü. NN steht die zweithöchste Bergehalde des Ruhrgebiets. Das Bergematerial stammt vor allem aus der benachbarten Zeche Prosper-Haniel I / II.

Der Lousberg ist mit 264 Metern Höhe eine markante Erhebung am Nordrand des historischen Zentrums der Stadt Aachen, die zu Beginn des 19. Jahrhunderts nach Plänen von Maximilian Friedrich Weyhe als Wald- und Bergpark gestaltet wurde.

Während der Jungsteinzeit (vor etwa 5.500 bis 5.000 Jahren) wurde auf dem Lousberg Feuerstein abgebaut. Aus dem Feuerstein wurden ausschließlich Beile hergestellt. Während der Zeit der römischen Besiedlung wurde der Kalkstein zum Bauen der Aachener Thermen benutzt, im Mittelalter zum Bau der Barbarossa-Mauer.

Nach der Absetzung Napoleons entstand auf dem Lousberg der erste von Bürgern (und nicht von Fürsten) initiierte Landschaftspark Europas.

Der Lousberg, eine markante Erhebung nördlich des Aachener Stadtzentrums, ist eines der bekanntesten Wahrzeichen der Stadt. Er erhebt sich 264 Meter über dem Meeresspiegel und bietet nicht nur einen schönen Panoramablick über Aachen, sondern ist auch ein Ort voller Geschichte, Mythen und Legenden. Der Lousberg spielt eine wichtige Rolle in der Stadtgeschichte und hat sich im Laufe der Jahrhunderte von einem mythischen Ort zu einem beliebten Naherholungsgebiet entwickelt. In diesem Artikel wird die Geschichte des Lousbergs von seinen sagenhaften Ursprüngen bis zu seiner heutigen Bedeutung näher beleuchtet.

Eine der bekanntesten Geschichten rund um den Lousberg ist die Aachener Teufelssage. Der Legende nach war der Teufel zornig auf die Aachener, weil sie ihren prachtvollen Dom errichteten. Um die Stadt zu zerstören, beschloss er, einen riesigen Berg aus Sand vor die Stadttore zu schütten, der Aachen unter sich begraben sollte. Der Teufel trug einen großen Sack mit Sand über seine Schulter, als er auf seinem Weg eine alte Frau traf. Diese erkannte den Teufel und lenkte ihn durch eine List ab, indem sie ihm ein paar Fragen stellte. Während der Teufel mit ihr redete, riss der Sack, und der Sand fiel an der Stelle zu Boden, an der heute der Lousberg liegt. So entstand der Berg, der jedoch aufgrund der List der Frau unvollendet blieb.

Diese Sage ist tief in der Aachener Folklore verankert und prägt bis heute das kulturelle Bewusstsein der Stadt. Der Lousberg wird dadurch nicht nur als geographische Erhebung, sondern auch als Teil der Aachener Identität wahrgenommen.

Der Lousberg hat nicht nur in Mythen, sondern auch in der realen Geschichte Aachens eine wichtige Rolle gespielt. Archäologische Funde zeigen, dass der Lousberg bereits in der Römerzeit besiedelt war. Aufgrund seiner strategischen Lage war er ein idealer Aussichtspunkt, von dem aus man die umliegende Region überblicken konnte. Die Römer legten hier möglicherweise auch eine Signalstation an, um das Umland zu kontrollieren.

Im Mittelalter spielte der Lousberg ebenfalls eine bedeutende Rolle. Die Nähe zum Aachener Dom, der als Krönungskirche der deutschen Könige diente, sowie die Lage nahe der Stadt Aachen machten den Berg zu einem wichtigen Bestandteil der Stadtlandschaft.

Im Laufe der Jahrhunderte entwickelte sich der Lousberg von einem bewaldeten Hügel zu einem beliebten Erholungsort. Besonders im 19. Jahrhundert, zur Zeit der aufkommenden Romantik, begannen die Aachener Bürger, den Lousberg als Ausflugsziel zu schätzen. Spaziergänge auf den Lousberg wurden zu einem beliebten Freizeitvergnügen, und der Berg wurde allmählich in ein Naherholungsgebiet umgestaltet.

Ein bedeutendes architektonisches Merkmal auf dem Lousberg war die 1807 errichtete „Belvedere“, ein klassizistischer Aussichtsturm, der von Jakob Couven, einem bekannten Aachener Architekten, entworfen wurde. Der Turm bot eine hervorragende Aussicht auf die Stadt und die Umgebung und wurde zu einem beliebten Ziel für Spaziergänger. Leider wurde die Belvedere im Zweiten Weltkrieg zerstört und nicht wieder aufgebaut.

Ein weiteres interessantes Detail der Lousberg-Geschichte sind die Obelisken, die im 19. Jahrhundert errichtet wurden. Diese Monumente dienten als Wegmarken und Orientierungspunkte auf dem Berg. Der Obelisk, der noch heute auf dem Lousberg steht, ist ein Zeugnis der damaligen Bauaktivitäten und hat sich zu einem der Wahrzeichen des Lousbergs entwickelt.

Im Laufe des 20. Jahrhunderts wurde der Lousberg immer stärker als Erholungsgebiet für die Aachener Bevölkerung genutzt. Spazierwege, Grünflächen und Aussichtspunkte wurden angelegt, die den Lousberg zu einem beliebten Ziel für Wanderer, Jogger und Familien machten. Besonders der Lousbergpark, der den südlichen Teil des Berges umgibt, ist ein zentraler Bestandteil des Naherholungsangebots der Stadt.

Der Lousberg bietet heute neben seiner natürlichen Schönheit auch viele kulturelle Veranstaltungen und Freizeitmöglichkeiten. Er ist ein Ort der Erholung, an dem man sich vom Stadtleben zurückziehen und die Natur genießen kann. Die Aussichtspunkte auf dem Lousberg ermöglichen einen weiten Blick über Aachen und die Eifel und machen den Berg zu einem der schönsten Plätze in der Region.

Heutzutage hat der Lousberg viele Funktionen: Er dient als beliebtes Naherholungsgebiet, als Ort der sportlichen Betätigung und als grüner Rückzugsort im Herzen von Aachen. Veranstaltungen wie das jährliche „Lousberglauf“, ein beliebtes Laufevent, ziehen regelmäßig zahlreiche Sportbegeisterte an. Darüber hinaus ist der Lousberg ein wichtiger Standort für Umweltbildung und naturnahe Freizeitaktivitäten.

Die Hochschule Aachen nutzt zudem den Lousberg für geologische Untersuchungen und als Forschungsstandort, da der Berg geologisch interessant ist und wertvolle Einblicke in die Erdgeschichte der Region bietet.

Der Lousberg in Aachen ist weit mehr als nur eine geographische Erhebung. Er ist ein Ort, an dem sich Geschichte, Mythologie und moderne Nutzung auf einzigartige Weise verbinden. Vom sagenumwobenen Teufelsberg über seine Rolle als römischer und mittelalterlicher Aussichtspunkt bis hin zu seiner heutigen Nutzung als Erholungsgebiet hat der Lousberg eine lange und bewegte Geschichte. Er bleibt ein wichtiger Bestandteil der Aachener Stadtlandschaft und ein Symbol für die enge Verbindung von Natur, Geschichte und Kultur in der Region.

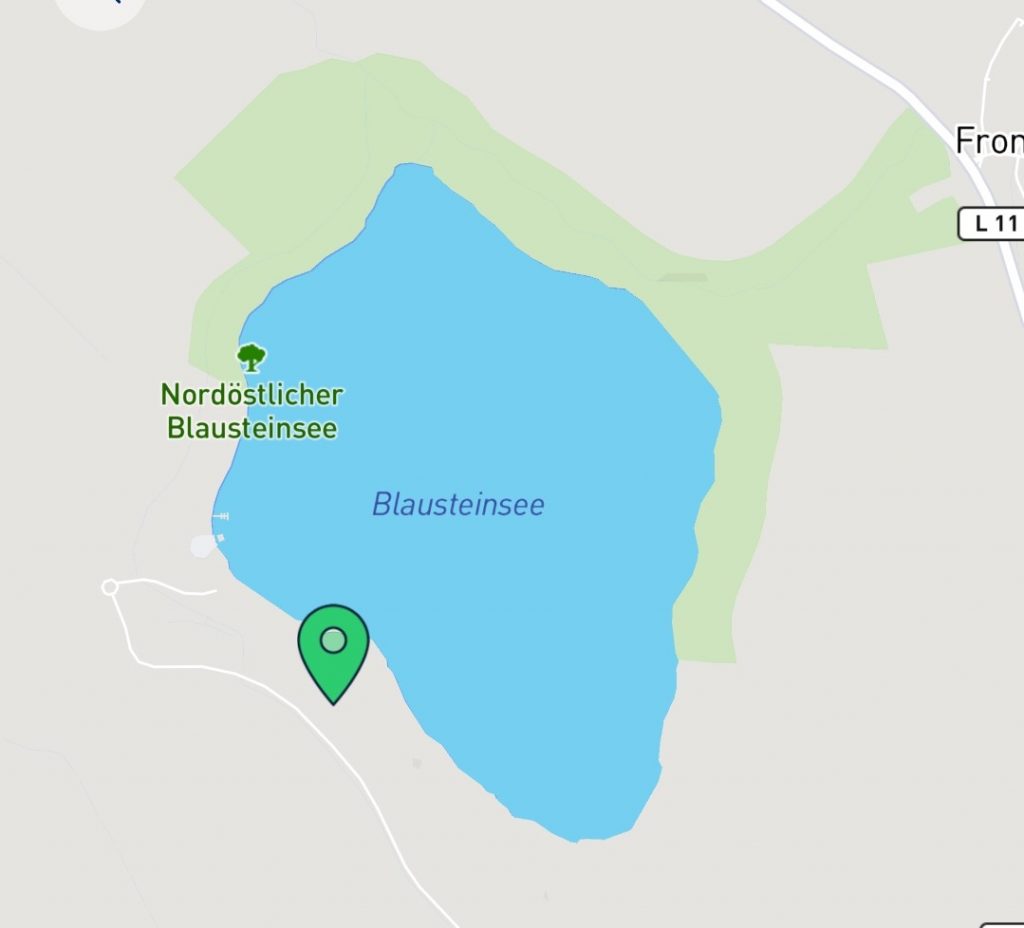

Der Blausteinsee ist nicht nur ein Ort für sportive Aktivitäten, wie Wandern, Fahrradfahren, Schwimmen und Tauchen, er eignet sich auch zum Drohnen fliegen. Auch wenn ein Teil des Blausteinsee bzw. der umliegenden Wälder und Wiesen Naturschutzgebiet ist, darf man auf ca. der Hälfte des Sees fliegen.

Zwischen dem Weg und dem See ist es oft bewaldet, so kann man schöne Fotos aus der Luft machen.

Das Drohnen Fliegen am Blausteinsee kann man im Sommer auch noch mit einem Ausflug zum Örtlichen Badestrand verbinden. Wer mehr Bewegung möchte kann den rund 5,4km langen Rundweg erwandern. Ein Ausflug für die ganze Familie!

Der Blausteinsee bei Düren in Nordrhein-Westfalen ist ein beliebtes Naherholungsgebiet und ein künstlich angelegter See, der durch die Renaturierung eines ehemaligen Braunkohletagebaus entstanden ist. Mit einer Fläche von rund 100 Hektar ist er heute ein attraktives Ziel für Wassersportler, Naturfreunde und Erholungssuchende. Doch die Geschichte des Blausteinsees ist eng mit der industriellen Vergangenheit der Region verknüpft, insbesondere mit dem Braunkohleabbau, der die Landschaft über Jahrzehnte prägte.

Die Entstehungsgeschichte des Blausteinsees reicht zurück bis ins 19. Jahrhundert, als der industrielle Braunkohletagebau in der Region um Düren begann. Diese Region im Rheinland, speziell das nahegelegene Rheinische Braunkohlerevier, war über viele Jahrzehnte ein Zentrum des Braunkohleabbaus in Deutschland. Die Kohle wurde vor allem zur Energiegewinnung genutzt und war ein wichtiger Treiber der industriellen Entwicklung im Rheinland.

Die Gegend um Eschweiler, zu dem das Gebiet des heutigen Blausteinsees gehört, war durch den Tagebau „Zukunft-West“ geprägt, der nach dem Zweiten Weltkrieg ausgeweitet wurde. Der Tagebau förderte große Mengen Braunkohle zutage und hinterließ, wie viele andere Tagebaue der Region, tiefe Eingriffe in die Landschaft.

Mit der Schließung des Tagebaus „Zukunft-West“ im Jahr 1972 stand die Region vor der Herausforderung, das zurückgebliebene Gebiet neu zu gestalten. Das Loch, das durch den Braunkohletagebau entstanden war, stellte eine ökologische Herausforderung dar, aber auch eine Chance, das Gebiet für eine neue Nutzung zu erschließen.

Die Renaturierung solcher Tagebaulandschaften ist in Deutschland seit Jahrzehnten ein wichtiger Bestandteil des Strukturwandels in den vom Braunkohleabbau betroffenen Regionen. Nachdem der Abbau eingestellt wurde, entstand der Plan, den Tagebau mit Wasser zu füllen und so einen künstlichen See zu schaffen, der sowohl ökologischen als auch wirtschaftlichen Nutzen bringen sollte.

Die Flutung des Blausteinsees begann im Jahr 1981, als man beschloss, das ehemalige Tagebaugelände in ein Naherholungsgebiet umzuwandeln. Das Auffüllen des Sees dauerte mehrere Jahre und wurde vor allem mit Grund- und Regenwasser durchgeführt. Erst 1994 war der Blausteinsee vollständig geflutet und konnte seiner neuen Bestimmung als Freizeitsee zugeführt werden.

Der See erhielt seinen Namen aufgrund des Blausteins, einer Art Kalkstein, der in der Region vorkommt und für den Bau der mittelalterlichen Aachener und Dürener Gebäude verwendet wurde. Der Name soll an die geologische und historische Bedeutung der Region erinnern.

Heute ist der Blausteinsee ein beliebtes Ziel für Wassersportler, Spaziergänger und Naturliebhaber. Die Umgebung des Sees wurde sorgfältig gestaltet, um eine Balance zwischen Freizeitangeboten und Naturschutz zu schaffen. Rund um den See befinden sich Wander- und Radwege, die Besuchern die Möglichkeit bieten, die landschaftlich reizvolle Umgebung zu erkunden.

Wassersportarten wie Segeln, Tauchen, Paddeln und Angeln sind am Blausteinsee möglich. Besonders Taucher schätzen den See aufgrund seiner klaren Wasserqualität und der Unterwasserlandschaften, die sich seit der Flutung entwickelt haben. Der See bietet auch einen kleinen Badestrand, der im Sommer ein beliebter Treffpunkt für Familien ist.

Neben seiner Rolle als Freizeitsee hat der Blausteinsee auch eine ökologische Funktion. Der See und die umliegenden Flächen bieten Lebensraum für zahlreiche Tier- und Pflanzenarten. Besonders Wasservögel nutzen den See als Rast- und Brutplatz. Der See ist Teil der größeren Renaturierungsstrategie der Region, die darauf abzielt, ehemalige Bergbauflächen in ökologisch wertvolle Gebiete zu verwandeln.

Die Renaturierung des Blausteinsees und seiner Umgebung steht exemplarisch für den erfolgreichen Wandel von einer industriell geprägten Landschaft hin zu einem Erholungs- und Naturschutzgebiet. Dabei wird versucht, die negativen Umweltauswirkungen des Braunkohleabbaus zu minimieren und gleichzeitig neue, ökologisch wertvolle Lebensräume zu schaffen.

Der Blausteinsee ist auch ein Symbol für den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Strukturwandel, der in der Region durch das Ende des Braunkohletagebaus in Gang gesetzt wurde. Nachdem die Region jahrzehntelang vom Bergbau abhängig war, wurden neue wirtschaftliche und touristische Möglichkeiten erschlossen.

Die Umwandlung des Tagebaus in ein Naherholungsgebiet brachte nicht nur ökologische Vorteile, sondern auch wirtschaftliche Impulse. Der Tourismus rund um den Blausteinsee hat sich zu einer wichtigen Einnahmequelle für die Region entwickelt. Lokale Unternehmen, Gastronomie und Freizeiteinrichtungen profitieren von den Besuchern, die den See und seine Umgebung erkunden.

Der Blausteinsee ist ein eindrucksvolles Beispiel dafür, wie eine ehemalige Tagebaulandschaft erfolgreich in ein ökologisches und touristisches Zentrum umgewandelt werden kann. Von seiner Entstehung als Folge des Braunkohleabbaus bis hin zu seiner heutigen Nutzung als Naherholungsgebiet spiegelt der Blausteinsee die Geschichte und den Wandel der Region wider. Heute steht er für den erfolgreichen Strukturwandel im Rheinischen Braunkohlerevier und bietet sowohl Einheimischen als auch Touristen eine attraktive Möglichkeit zur Erholung und zum Naturerlebnis.

Der Nonnenstein oder auch Rödinghauser Berg gehört zum Wiehengebirge. Auf dem Berg findet man einen Aussichtsturm, der 1897 erichtet wurde. Der neun Meter hohe „Kaiser-Wilhelm-Turm“ ersetzte einen Holz Turm an gleicher Stelle.

Der Nonnenstein ist ein markanter Aussichtspunkt im Teutoburger Wald und ein beliebtes Ausflugsziel in der Nähe von Rödinghausen im Kreis Herford, Nordrhein-Westfalen. Mit seinem historischen Aussichtsturm und seiner malerischen Lage bietet er Wanderern und Naturliebhabern einen grandiosen Blick über das Umland und fasziniert durch seine geheimnisvolle Vergangenheit, die von Legenden und Sagen umwoben ist.

Mit einer Höhe von etwa 274 Metern über dem Meeresspiegel gehört der Nonnenstein zwar nicht zu den höchsten Gipfeln des Teutoburger Waldes, dennoch bietet er eine beeindruckende Aussicht auf das Ravensberger Land, das Wiehengebirge und an klaren Tagen sogar bis hin zum Weserbergland. Auf dem Gipfel des Nonnensteins steht ein kleiner, aus Sandstein errichteter Aussichtsturm, der Besuchern eine noch bessere Perspektive auf die umliegende Landschaft ermöglicht.

Der Turm wurde 1897 erbaut und ist das Wahrzeichen des Nonnensteins. Mit seiner schlichten, aber robusten Bauweise fügt er sich harmonisch in die natürliche Umgebung ein. Der Turm wurde mehrmals restauriert, zuletzt 2015, und ist heute ein beliebter Rastplatz für Wanderer, die den „Ahornweg“ oder den „Hermannshöhen“-Wanderweg entlang der Kämme des Teutoburger Waldes erkunden.

Der Nonnenstein ist nicht nur aufgrund seiner landschaftlichen Schönheit bekannt, sondern auch wegen der Legenden, die sich um ihn ranken. Eine der bekanntesten Geschichten handelt von einer Nonne, die angeblich an diesem Ort in den Tod sprang. Der Legende nach hatte sich die junge Nonne unglücklich in einen Ritter verliebt, doch da ihr das Klosterleben jegliche weltliche Liebe verbot, sah sie keinen anderen Ausweg als den Freitod.

Diese tragische Liebesgeschichte prägt noch heute die Atmosphäre des Nonnensteins und verleiht dem Ort eine geheimnisvolle, fast melancholische Aura. Es gibt keine historischen Belege für diese Erzählung, doch wie viele andere Sagen des Mittelalters wurde auch diese mündlich weitergegeben und ist fest mit dem Nonnenstein verbunden.

Der Nonnenstein und sein Turm wurden schon früh als Wanderziel geschätzt. Besonders im 19. und frühen 20. Jahrhundert, als die Bewegung des Wandertourismus in Deutschland an Popularität gewann, wurde der Nonnenstein zunehmend von Naturfreunden und Wandervereinen besucht. Der Aussichtsturm wurde als ein Symbol des Wanderns und der Erholung in der Natur errichtet und steht heute für die lange Tradition des naturnahen Tourismus im Teutoburger Wald.

Im Laufe der Jahre hat sich der Nonnenstein als Teil des Naturparks Nördlicher Teutoburger Wald etabliert, der zahlreiche Wanderwege und Naturschutzgebiete umfasst. Die landschaftliche Schönheit des Gebietes und der dichte Laubwald machen den Aufstieg zum Nonnenstein zu einem Erlebnis, das Ruhe und Erholung inmitten der Natur bietet.

Für die Region rund um Rödinghausen ist der Nonnenstein ein bedeutendes Ausflugsziel und ein Ort, der Touristen wie Einheimischen gleichermaßen als Naherholungsgebiet dient. Die Region fördert den Tourismus entlang der vielen Wanderwege, die durch den Teutoburger Wald führen, und der Nonnenstein ist ein zentraler Punkt auf diesen Routen. Dank seiner Geschichte und der mystischen Legenden zieht der Nonnenstein auch Geschichtsinteressierte an, die sich für die kulturellen Hintergründe der Region interessieren.

Der Aussichtsturm auf dem Nonnenstein wird zudem regelmäßig für Veranstaltungen genutzt, darunter Wanderfeste und regionale Feierlichkeiten, die das Gemeinschaftsgefühl und die Verbundenheit mit der Natur stärken. Besonders in den Sommermonaten ist der Nonnenstein ein beliebtes Ziel für Familien, Wandergruppen und Naturliebhaber.

Der Nonnenstein ist ein faszinierendes Natur- und Wanderziel im Teutoburger Wald, das mit seiner atemberaubenden Aussicht, seiner sagenhaften Geschichte und seiner Bedeutung für die regionale Kultur Besucher aus nah und fern anzieht. Der Aussichtsturm, die eindrucksvolle Landschaft und die Legenden, die den Ort umgeben, machen den Nonnenstein zu einem einzigartigen Ausflugsziel, das Naturerlebnis und mystische Atmosphäre vereint. Wer auf den Spuren von Geschichte und Legenden wandeln möchte, wird hier fündig und kann die stille Schönheit des Teutoburger Waldes in vollen Zügen genießen.

100 Meter vom Turm entfernt wurde 1911 auf Anregung der Turnvereins Bünde sowie bismarck begeisterter Bürger aus Rödinghausen die „Bismarck-Feuersäule“ errichtet, eine sechs Meter hohe Sandstein-Säule mit quadratischem Grundriss und einem Bismarck-Medaillon an der Vorderseite.

Als größter der sechs Ruhrstauseen bietet der Baldeneysee eine spektakuläre Kulisse für Aufnahmen aus der Luft wie auch vom Boden. Neben der tollen Natur wird einem hier auch touristisch einiges geboten wie zum Beispiel die berühmte Villa Hügel, welche einst von der Familie Krupp erbaut wurde.

Der Baldeneysee ist der größte der sechs Ruhrstauseen und ein beliebtes Naherholungsgebiet im Süden der Stadt Essen. Der See, der sich auf einer Länge von rund 8 Kilometern erstreckt, wurde 1933 als künstlicher Stausee angelegt, um die Wasserqualität der Ruhr zu verbessern und Hochwasserschutz zu gewährleisten. Heute ist der Baldeneysee ein vielseitiges Freizeit- und Naturschutzgebiet, das Wassersportler, Radfahrer, Wanderer und Naturliebhaber gleichermaßen anzieht.

Der Baldeneysee entstand in den 1930er Jahren im Rahmen eines Projekts zur Regulierung des Ruhrwassers und der Verbesserung der Wasserqualität. Zu dieser Zeit war die Ruhr durch den Bergbau und die Industrie stark verschmutzt. Die Ruhrverband AG beschloss, mehrere Stauseen entlang des Flusses anzulegen, um den Wasserfluss zu kontrollieren und die Selbstreinigungskräfte des Flusses zu stärken.

Mit dem Bau der Staumauer bei Essen-Werden entstand der Baldeneysee. Seine Hauptfunktionen waren damals der Hochwasserschutz, die Verbesserung der Wasserqualität und die Gewinnung von Elektrizität durch ein Wasserkraftwerk, das bis heute in Betrieb ist. Der See hat sich seitdem zu einem der wichtigsten Naherholungsgebiete der Region entwickelt und zieht jährlich tausende Besucher an.

Der Baldeneysee bietet eine Vielzahl von Freizeitmöglichkeiten, insbesondere für Wassersportbegeisterte. Segeln, Rudern, Kajakfahren und Stand-Up-Paddling sind besonders beliebte Aktivitäten auf dem See. Mehrere Segel- und Rudervereine haben am See ihre Heimat, darunter auch der renommierte Essener Ruder-Regattaverein, der regelmäßig nationale und internationale Wettkämpfe ausrichtet.

Neben dem Wassersport ist der Baldeneysee auch ein Paradies für Radfahrer und Wanderer. Ein gut ausgebauter Rundweg führt in etwa 14,5 Kilometern um den gesamten See und bietet dabei malerische Ausblicke auf das Wasser und die umliegenden Wälder. Für Radfahrer gibt es zahlreiche Verleihstationen und Rastmöglichkeiten entlang der Strecke. Besonders beliebt ist die Kombination aus sportlicher Betätigung und Naturgenuss – zahlreiche Cafés und Restaurants laden zu einer gemütlichen Pause mit Blick auf den See ein.

Auch für Läufer und Spaziergänger ist der Baldeneysee ideal. Die Strecke rund um den See ist Teil des jährlich stattfindenden Tusem-Baldeneysee-Marathons, der als ältester kontinuierlich ausgetragener Marathon in Deutschland gilt.

Am Baldeneysee befinden sich nicht nur Natur- und Freizeitmöglichkeiten, sondern auch mehrere Sehenswürdigkeiten, die einen Besuch lohnenswert machen. Ein Highlight ist die Villa Hügel, der einstige Wohnsitz der Industriellenfamilie Krupp. Das imposante Anwesen thront über dem Nordufer des Sees und bietet Einblicke in die Geschichte einer der bedeutendsten Industriellenfamilien Deutschlands. Die Villa Hügel ist heute ein Museum und Kulturzentrum und lockt mit wechselnden Ausstellungen und Konzerten.

Ein weiteres kulturelles Highlight ist das Hespertalbahn-Museum, das historische Zugfahrten mit einer Dampflok rund um den Baldeneysee anbietet. Die liebevoll restaurierten Waggons entführen die Besucher in vergangene Zeiten und bieten einen besonderen Blick auf die landschaftliche Schönheit der Region.

Die Ruine der Neuen Isenburg auf einer Anhöhe oberhalb des Sees ist ein weiteres geschichtliches Highlight. Die Burg wurde im 13. Jahrhundert errichtet und bietet heute einen malerischen Aussichtspunkt über den Baldeneysee und das Ruhrtal.

Der Baldeneysee ist nicht nur ein Freizeitgebiet, sondern auch ein wichtiges Naturschutzgebiet. Insbesondere der Bereich des Heisinger Ruhraue, ein Naturschutzgebiet am Nordostufer des Sees, ist ein Refugium für seltene Tier- und Pflanzenarten. Die Aue ist ein bedeutender Brut- und Rastplatz für Wasservögel und bietet ideale Bedingungen für die Naturbeobachtung. Wanderwege führen durch das Naturschutzgebiet, und Informationstafeln erläutern die Besonderheiten der örtlichen Flora und Fauna.

Dank umfangreicher Renaturierungsmaßnahmen in den letzten Jahrzehnten hat sich die Wasserqualität des Baldeneysees deutlich verbessert, und das Baden ist in den Sommermonaten wieder erlaubt. Der Seaside Beach Baldeney, ein künstlich angelegter Strand mit Sand und Palmen, lädt im Sommer zum Sonnenbaden und Schwimmen ein.

Der Baldeneysee ist das ganze Jahr über Schauplatz zahlreicher Veranstaltungen. Besonders im Sommer locken Konzerte, Feste und Sportevents zahlreiche Besucher an den See. Das Baldeneysee-Festival und das Ruhrseeschiff sind beliebte Highlights, bei denen Kultur und Freizeit miteinander verschmelzen.

Ein besonderes Ereignis ist die Ruderregatta auf dem Baldeneysee, die Sportler aus ganz Deutschland und darüber hinaus anzieht. Auch Segelregatten und verschiedene Wassersportturniere sind fester Bestandteil des Veranstaltungskalenders.

Der Baldeneysee ist ein vielseitiges Freizeit- und Naturparadies mitten im Ruhrgebiet, das nicht nur für Sportbegeisterte, sondern auch für Naturliebhaber und Kulturinteressierte viel zu bieten hat. Ob Wassersport, Wandern, Radfahren oder einfach die Ruhe der Natur genießen – der Baldeneysee bietet für jeden Geschmack die richtige Aktivität. Die Kombination aus landschaftlicher Schönheit, kulturellen Sehenswürdigkeiten und Naturschutz macht ihn zu einem der schönsten und abwechslungsreichsten Ausflugsziele in Nordrhein-Westfalen.

Das Fliegen am Ufer des Rheines ist leider aufgrund von Zahlreicher Naturschutzgebiete nur sehr begrenzt möglich, hier jedoch kann man mit nur wenig abstand zum Fluss starten und spektakuläre Luftaufnahmen von der Natur des Rheines und dem Charm des Ruhrgebietes machen.

Südwestlich von Alsdorf liegen die drei Bergehalden der ehemaligen Steinkohlebergwerke Anna in Alsdorf. Die ältere der beiden Halden wurde zwischen 1850 und 1964 von der Grube Anna 1 aufgefahren. Sie umfasst auf einer Fläche von ca. 41ha ungefähr 15 Millionen m3 Bergematerial. Die halde türmt sich mehr als 80 Meter auf.

Heutzutage steht die Halde selber unter Naturschutz, man darf leider nicht mehr direkt drüber fliegen. Aber auch von den angrenzenden Feldern, lassen sich tolle Videos und Fotos machen. Im hintergrund kann man ein Kraftwerk erkennen.

Bei diesem Spot muss man sehr genau drauf achten wo man fliegt. Wir wurden von einem Aufklärungsflugzeug überascht. Natürlich haben wir die Flugverbotszonen beachtet.

Die Berghalden Noppenberg und Nordstein sind markante Überreste des Bergbaus im westdeutschen Rheinland, nahe der Stadt Herzogenrath in Nordrhein-Westfalen. Diese künstlich angelegten Hügel, sogenannte Berghalden, entstanden durch die Ablagerung von Abraum aus dem Steinkohlenbergbau und sind heute nicht nur beeindruckende Zeugnisse der industriellen Vergangenheit, sondern auch wichtige Natur- und Erholungsgebiete.

Die Halden Noppenberg und Nordstein entstanden im Zuge des Steinkohlenabbaus, der in der Region um Aachen und Herzogenrath seit dem 19. Jahrhundert eine zentrale Rolle spielte. Die beiden Halden sind eng mit der Zeche Nordstern und der Grube Noppenberg verbunden, die in der Aachener Steinkohlerevier betrieben wurden. Die Gruben förderten über Jahrzehnte hinweg Kohle, die für die Energieversorgung und Industrie von entscheidender Bedeutung war.

Während des Abbaus von Steinkohle fiel jedoch eine große Menge an taubem Gestein (Abraum) an, das nicht weiterverwertet werden konnte. Dieses Gestein wurde auf speziellen Flächen abgelagert, wodurch sich im Laufe der Jahre die charakteristischen Berghalden formten. Diese wuchsen mit der Zeit zu imposanten Hügeln an und prägen heute die Landschaft.

Die Halde Noppenberg ist nach der nahegelegenen Grube benannt und zählt zu den größten Halden in der Region. Die Nordstein-Halde hingegen erhielt ihren Namen durch die nahegelegene Zeche Nordstern. Beide Halden wurden im Laufe des 20. Jahrhunderts angelegt und nach der Stilllegung des Bergbaus in der Region nicht weiter genutzt, sodass sie allmählich von der Natur zurückerobert wurden.

Die Berghalden Noppenberg und Nordstein liegen in der Nähe von Herzogenrath, einer Stadt im Dreiländereck von Deutschland, Belgien und den Niederlanden. Die Region war über viele Jahrzehnte hinweg ein Zentrum des Bergbaus, was sich auch heute noch in der Landschaft widerspiegelt. Die Halden bieten einen weiten Ausblick über das umliegende Land und sind von vielen Punkten der Region aus sichtbar.

Die Halde Noppenberg erstreckt sich über eine große Fläche und erhebt sich rund 140 Meter über die umgebende Landschaft. Sie ist aufgrund ihrer Höhe und der markanten Form ein Wahrzeichen der Region. Die Nordstein-Halde ist etwas kleiner, aber ebenfalls ein bedeutendes Industriedenkmal, das die Geschichte des Steinkohleabbaus dokumentiert.

Beide Halden sind geologisch gesehen künstliche Hügel, die aus einer Mischung von Schiefer, Sandstein und anderen Sedimentgesteinen bestehen, die während des Kohleabbaus an die Oberfläche gebracht wurden. Über die Jahre hinweg hat sich auf den Halden eine vielfältige Vegetation entwickelt, was sie heute zu wichtigen ökologischen Standorten macht.

Nach der Stilllegung der Zechen und der Einstellung des Kohleabbaus in der Region begann die Renaturierung der Berghalden. Die Natur eroberte die kargen Hügel nach und nach zurück, sodass sich heute eine vielfältige Flora und Fauna auf den Halden entwickelt hat. Bäume, Sträucher und Gräser haben auf den Berghalden Fuß gefasst und bilden eine wichtige Schutz- und Erholungszone für Tiere und Pflanzen.

Besonders die Halde Noppenberg ist ein gutes Beispiel für den Prozess der natürlichen Wiederbesiedlung, der in ehemaligen Bergbauregionen häufig zu beobachten ist. Die vegetationsfreien Flächen, die einst von losem Gestein und Schlacke geprägt waren, sind heute von dichten Waldgebieten und offenen Grasflächen bedeckt. Diese Flächen bieten Lebensraum für zahlreiche Vogelarten, Insekten und andere Tiere, die sich in dem besonderen Mikroklima der Halde wohlfühlen.

Neben den natürlichen Prozessen wurde auch durch gezielte Maßnahmen, wie das Anpflanzen von Bäumen und das Anlegen von Wanderwegen, zur Umgestaltung der Halden beigetragen. Die Halden dienen heute als Naherholungsgebiete, die von Wanderern, Radfahrern und Naturliebhabern besucht werden. Die Höhen der Halden bieten zudem beeindruckende Aussichtspunkte, von denen aus man das Umland und die ehemaligen Bergbauflächen überblicken kann.

Die Berghalden Noppenberg und Nordstein sind nicht nur bedeutende Naturstandorte, sondern auch kulturelle Industriedenkmäler, die an die industrielle Vergangenheit der Region erinnern. Sie stehen symbolisch für die Blütezeit des Bergbaus im Rheinland, eine Epoche, die die Region wirtschaftlich und kulturell prägte. Obwohl der Bergbau in der Region längst Geschichte ist, leben die Erinnerung und das Erbe dieser Zeit in den Halden fort.

Durch die Nutzung als Erholungsgebiete und Denkmalflächen tragen die Halden auch dazu bei, das Erbe des Bergbaus in der Region lebendig zu halten. Verschiedene Informationstafeln und Führungen bieten Besuchern die Möglichkeit, mehr über die Entstehung der Halden und die Geschichte des Bergbaus zu erfahren.

Die Berghalden Noppenberg und Nordstein sind heute beliebte Ziele für Wanderer, Radfahrer und Naturfreunde. Die Wege, die auf und um die Halden führen, bieten unterschiedliche Schwierigkeitsgrade und sind sowohl für Spaziergänger als auch für sportlich Ambitionierte geeignet. Besonders die Aussicht von den Gipfeln der Halden ist spektakulär und bietet einen einzigartigen Panoramablick über die Region bis hin nach Aachen und in die Niederlande.

Neben der Nutzung als Wandergebiet sind die Halden auch ein beliebter Treffpunkt für Naturfotografen und Geologiebegeisterte, die die besonderen geologischen Formationen und die abwechslungsreiche Vegetation der Halden erkunden möchten.

Die Berghalden Noppenberg und Nordstein sind weit mehr als bloße Überbleibsel einer vergangenen Bergbau-Ära. Sie sind heute wichtige Natur- und Kulturerbestätten, die sowohl die industrielle Geschichte der Region bewahren als auch als Erholungsgebiete genutzt werden. Für die Region um Herzogenrath und das westliche Rheinland sind sie bedeutende Symbole des wirtschaftlichen und kulturellen Wandels – Orte, an denen die Vergangenheit und die Zukunft auf faszinierende Weise miteinander verbunden sind.

-Keine (Es gelten bestehende Gesetzte)-

-Vorsicht nahe Flugverbotszone

Varnenum ist eine gallo-römische Ausgrabungsstätte, bei der es sich um einen ehemaligen römischen Tempelbezirk handelt, dessen Gründung und erste Bauperiode in der Zeit um Christi Geburt angesetzt wird.

Auf dem Gelände wurden in den Jahren 1907, 1911, 1923 und 1924 Ausgrabungen durchgeführt. Einige Teile der damals ausgegrabenen Anlage sind wieder zugeschüttet worden. Heutzutage sind nur noch die Mauerreste übrig, die oben auf den Bildern zu sehen sind.

Für eine direkte Anfahrt lohnt sich der Spot eher nicht. Eventuell lohnt sich der Platz aber als Kulisse für Drohnen aufnahmen mit Menschen oder Tieren.

Auf dem gallorömischen Kultplatz etwa seit Christi Geburt bis zum Ende der Römerherrschaft den Göttern Varneno und Sunuxsal geopfert wurde. Archäologen sind sich mittlerweile sicher, dass sich dort eine deutlich größere Siedlung erstreckt.

Der Römische Tempelbezirk Varnenum ist eine bedeutende archäologische Fundstätte im heutigen Stadtteil Aachen-Kornelimünster. Die Überreste dieses Heiligtums stammen aus der römischen Zeit und bieten faszinierende Einblicke in die religiösen Praktiken und das Leben in der römischen Provinz Germania inferior. Der Tempelbezirk diente als Ort der Verehrung mehrerer Götter und ist heute ein wichtiger Bestandteil des römischen Erbes in der Region Aachen.

Der Tempelbezirk von Varnenum wurde im 2. Jahrhundert n. Chr. erbaut und war ein regional bedeutender Ort der religiösen Verehrung. Er lag in der Nähe der römischen Siedlung Aquae Granni, dem heutigen Aachen, das für seine heißen Quellen und Thermen bekannt war. Der Tempelbezirk diente sowohl der lokalen Bevölkerung als auch reisenden Römern als Kultstätte.

Der Name Varnenum geht auf den antiken Ortsnamen zurück, wobei die genaue Bedeutung bis heute nicht eindeutig geklärt ist. Der Tempelbezirk war ein klassisches Beispiel für einen gallo-römischen Umgangstempel, der auf einer Anhöhe errichtet wurde und mehrere Gottheiten beherbergte. Vermutlich wurden hier sowohl einheimische keltische als auch römische Götter verehrt, was auf eine Verschmelzung von gallo-keltischen und römischen religiösen Traditionen hinweist.

Archäologische Funde belegen, dass der Tempelbezirk über mehrere Jahrhunderte hinweg in Nutzung war. Mit dem Niedergang des Römischen Reiches im 4. und 5. Jahrhundert n. Chr. verlor die Stätte jedoch ihre Bedeutung und geriet schließlich in Vergessenheit, bis sie im 20. Jahrhundert wiederentdeckt wurde.

Die Überreste des Tempelbezirks wurden erst im Jahr 1897 durch archäologische Ausgrabungen freigelegt. Die Arbeiten haben eine Vielzahl von Fundstücken zutage gefördert, darunter Münzen, Opfergaben, Keramikfragmente und Baureste. Besonders bedeutend sind die Überreste des zentralen Tempels, der als sogenannter „Umgangstempel“ gebaut wurde. Diese Tempelart zeichnet sich durch einen rechteckigen Innenraum aus, der von einer überdachten Säulenhalle (dem Umgang) umgeben war.

Ebenfalls entdeckt wurden Altäre, die auf die Verehrung mehrerer Gottheiten hinweisen. Zu den verehrten Göttern zählten unter anderem der Jupiter, der oberste römische Gott, und möglicherweise lokale keltische Gottheiten, deren Namen nicht überliefert sind. Die archäologischen Befunde deuten darauf hin, dass der Tempelbezirk ein wichtiges religiöses Zentrum für die Bewohner der Region und Pilger war.

Ein besonderes Fundstück ist eine Weiheinschrift für den Gott Mercurius, den Gott der Händler und Reisenden. Dies könnte darauf hinweisen, dass der Tempelbezirk auch von durchreisenden Kaufleuten und Händlern aufgesucht wurde, die hier Opfergaben darbrachten, um eine sichere Reise zu erbitten.

Heute sind die Überreste des Römischen Tempelbezirks Varnenum eine archäologische Stätte, die öffentlich zugänglich ist. Besucher können die Grundmauern der antiken Tempel und einige der freigelegten Altäre besichtigen. Informationstafeln vor Ort erklären die historische Bedeutung und den Aufbau des Heiligtums, sodass sich Besucher ein Bild von der religiösen Bedeutung der Stätte machen können.

Die Stätte wird außerdem im Rahmen von Führungen und Bildungsveranstaltungen genutzt, die die römische Geschichte der Region erlebbar machen. Die Ruinen des Tempels und die Ausstellung der Funde in lokalen Museen bieten einen faszinierenden Einblick in das Alltags- und Glaubensleben der Römer in der Region Aachen.

Der Römische Tempelbezirk Varnenum ist eines der wichtigsten Zeugnisse römischer Kultur in der Region Aachen. Er zeigt nicht nur, wie tief die römische Religion im Leben der Menschen verankert war, sondern auch, wie stark die gallo-römische Kultur in dieser Region Fuß gefasst hatte. Die Vermischung von römischen und einheimischen religiösen Traditionen spiegelt die kulturelle Vielfalt des Römischen Reiches wider, das sich über viele verschiedene Völker und Regionen erstreckte.

Der Tempelbezirk ist heute ein wichtiges Denkmal für die römische Geschichte in Nordrhein-Westfalen und zieht sowohl Geschichtsinteressierte als auch Archäologen an. Die Stätte zeigt, dass die römische Präsenz in der Region weit über die bekannten Städte wie Köln und Trier hinausging und auch in ländlicheren Gebieten wie Varnenum eine bedeutende Rolle spielte.

Der Römische Tempelbezirk Varnenum ist ein faszinierendes Zeugnis der römischen Vergangenheit der Region Aachen. Die Überreste der antiken Tempelanlage lassen die religiösen Praktiken der Römer in der Provinz Germania inferior wieder lebendig werden und bieten spannende Einblicke in das religiöse Leben einer der bedeutendsten Kulturen der Antike. Heute ist Varnenum nicht nur ein kulturelles Denkmal, sondern auch ein beliebter Ort für Besucher, die sich auf eine Reise in die Vergangenheit begeben möchten.

-Keine (Es gelten bestehende gesetzte)